今回は、ランニングなどのトレーニングの強度の調整に関する発明を紹介します。今日も一緒に勉強しましょう。

従来、運動結果の比較に用いる値が固定なので、ユーザにうまく対応できないという問題があります。

この発明では、ユーザに固有の無酸素性作業閾値(AT)に相当する心拍数になるように運動強度を調整します。無酸素性作業閾値が、そのユーザから計測された固有の数値であるので、それぞれ能力や経験が異なるユーザごとの運動能力の向上に寄与します。

運動結果の比較に用いる値が固定なのでユーザにうまく対応できない問題

従来、ランニング、自転車、水泳などの運動のときのさまざまなデータを計測できるスマートウォッチが利用されています。

スマートウォッチでは、運動のさまざまなデータを一般的な閾値と比較してユーザの運動能力を判断したりすることがあります。

しかし、比較に用いる閾値が固定されているため、すべてのユーザにうまく対応できないという問題があります。

ユーザに固有の無酸素性作業閾値(AT)に相当する心拍数になるように運動強度を調整

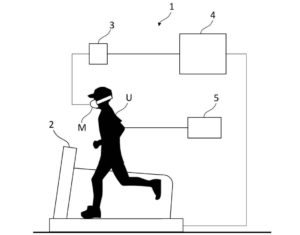

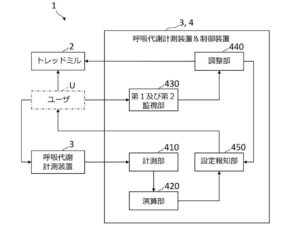

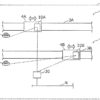

この発明のシステム(トレーニング支援システム)は、ユーザが行うトレーニングが適切な強度になるように支援します。システムには、例えばトレッドミル(*1)を制御することで、ユーザのトレーニングの強度を調整します。

トレッドミル:ランニングやウォーキングを行うための運動器具。ルームランナー、ランニングマシン、ジョギングマシン。

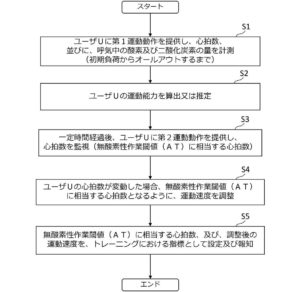

具体的には、まず、初期負荷から負荷を増大させて、運動しているユーザがオールアウトするまでの負荷を与えます。この運動を第1運動動作といいます。

オールアウト:ユーザがその時点の負荷の運動をこれ以上続けることができない状態であると判断された状態。「追い込んだ」状態。

この第1運動動作のときの心拍数や、呼気中の酸素及び二酸化炭素の量などを計測し、無酸素性作業閾値(AT)という指標を算出します。

無酸素性作業閾値:軽い運動から運動の強さが徐々に増していくとき、有酸素運動から無酸素運動に切り替わる転換点となる運動強度のレベル。

次に、第1運動動作のあとに休憩したユーザに、第2運動動作をさせます。

第2運動動作をしているユーザの心拍数が、無酸素性作業閾値に相当する心拍数になるように運動速度を調整し、調整後の運動速度を設定するか、または、ユーザに報知します。

このようにすることで、ユーザの心拍数が、無酸素性作業閾値に相当する心拍数になるように調整することで、持久系能力を高める上で適切な強度のトレーニングをさせることができます。

そして、その無酸素性作業閾値が、そのユーザから計測された固有の数値であるので、それぞれ能力や経験が異なるユーザごとの運動能力の向上に寄与します。

特許第6725731号 株式会社OFFICE YAGI

出願日:2019年6月24日 登録日:2020年6月29日

運動能力や経験が異なるユーザの運動能力の向上に十分に資することができるトレーニング支援方法及びトレーニング支援システムを提供する。

【請求項1】

ランニング運動及び自転車運動の少なくとも何れかの運動を行うユーザのトレーニングを支援するためのシステムであって、

ユーザに対して、前記運動における初期負荷から負荷を徐々に増大させてオールアウトするまでの負荷を与える第1運動動作を提供する第1運動装置と、

前記第1運動動作を行っている前記ユーザの心拍数を監視する第1監視部と、

前記第1運動動作を行っている前記ユーザの呼気中の酸素及び二酸化炭素の量を計測する計測部と、

前記心拍数、並びに、前記酸素及び前記二酸化炭素の量に関する計測データに基づいて、最大心拍数、最大酸素摂取量(VO2max)、無酸素性作業閾値(AT)、及び、有酸素性作業閾値(AeT)を含む前記ユーザの運動能力を算出又は推定する演算部と、

前記第1運動動作が終了してから一定時間が経過した前記ユーザに対して、前記無酸素性作業閾値(AT)に相当する心拍数が示現する第2運動動作を提供する第2運動装置と、

前記第2運動動作を行っている前記ユーザの心拍数を監視する第2監視部と、

前記第2運動動作において前記ユーザの心拍数が変動した場合に、該心拍数が前記無酸素性作業閾値(AT)に相当する心拍数となるように、運動速度を調整する第1調整部と、

前記ユーザの前記無酸素性作業閾値(AT)に相当する心拍数、及び、該ユーザの前記

第2運動動作における調整後の運動速度を、該ユーザによる前記運動のトレーニングにおける指標として設定する、又は、該指標として前記ユーザに報知する設定報知部と、

を備えるトレーニング支援システム。

今日のみどころ

ユーザから計測した指標を用いてそのユーザに適切な強度の運動をさせることができる発明です。

「無酸素性作業閾値」というような具体的な指標を請求項1に記載するのは、権利範囲が狭くなってしまうというデメリットがあるものの、先行技術が少なくなって特許を取得しやすいメリットがあります。

研究開発段階では、どちらかというと権利の広さを狙う傾向が強く、製品化段階では、製品の構成に限定してもよいので権利を取得するほうに重きを置く場合が多いと思います。

両方上手に使い分けていくとよいと思います。

ちなみに、この特許の請求項1の「オールアウトするまでの負荷」ってどうやって決められるのかが、ちょっとわからない感じがしましたね